À l’approche de la fin du master, il fallait choisir un sujet de mémoire. On voulait quelque chose d’original, de concret, et surtout en lien avec notre quotidien. Finalement, on s’est penchés sur un thème à la fois moderne et universel : les smartphones et leur impact sur notre (im)patience.

The end of the Masters is approaching and with it the end-of-year dissertation. We wanted something fun and fairly up-to-date, so the choice fell on smartphones and their impact on impatience.

1. Comment mesurer l’impatience ?#

En économie comportementale, plusieurs travaux ont tenté de quantifier l’impatience. C’est sur ces mesures que l’on va s’appuyer pour construire nos variables dépendantes.

1.1. Les variables dépendantes#

Multiple Price List mpl - exp1#

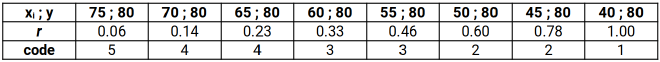

La première mesure que nous avons choisie vient d’une méthode assez connue qui évalue les préférences temporelles à l’aide de gains monétaires. C’est la méthode dite de la Multiple Price List, développée notamment par Andersen et al. dans Andersen et al., Elicitation Using Multiple Price List Formats(2004).

Le principe est simple : on demande aux participants s’ils préfèrent recevoir une somme d’argent \(x_i\) immédiatement, ou un montant plus élevé \(y\) un peu plus tard.

C’est un jeu itératif, qui permet de déterminer le point de bascule propre à chaque individu, défini par le ratio \(r = \frac{y}{x_i}\).

Voici un exemple utilisé dans notre expérience :

Cette méthode a l’avantage d’être claire, mais elle impose deux solutions extrêmes. Si la fonction d’utilité de l’individu est linéaire, ça fonctionne bien. En revanche, si elle est convexe, on ne peut pas capter la préférence optimale : il est impossible, ici, de “répartir” les montants entre maintenant et plus tard.

On note cette variable mpl.

Convex Time Budget ctb - exp2#

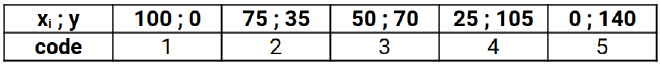

Pour contourner les limites de la méthode précédente, on a mis en place une deuxième expérience, où cette fois, le montant peut être réparti entre deux dates différentes.

Le principe reste le même, mais avec un peu plus de souplesse : on fixe le taux d’actualisation à 0,4 pour simplifier, et on propose plusieurs choix entre maintenant et dans deux mois.

Cette méthode est détaillée dans l’article d’Andreoni et al., Estimating Time Preferences from Convex Budgets (2012).

Voici un exemple utilisé dans notre dispositif :

Cette variable sera notée ctb dans la suite de notre analyse.

Variables subjectives : concentration et impatience#

On a également choisi d’intégrer deux variables subjectives dans le questionnaire, basées sur l’auto-évaluation :

La

concentration, mesurée par une question où les participants estiment leur propre capacité à se concentrer. Dans notre mémoire, on fait l’hypothèse que la concentration peut être un bon reflet de la patience. La réponse est notée sur une échelle de 1 à 5.L’

impatience, évaluée elle aussi de manière totalement subjective, toujours sur une échelle de 1 à 5.

1.2. Variables indépendantes#

On a ajouté 8 variables indépendantes à notre base de données :

smartphone: temps passé sur le smartphone chaque jour. C’est la variable centrale de l’étude, puisqu’on cherche justement à mesurer son impact sur l’impatience.tele: temps passé à regarder la télévision par jourlecture: temps consacré à la lecture de documents papierordinateur: temps passé sur un ordinateurjeu: temps passé à jouer aux jeux vidéofrequence: fréquence d’utilisation du smartphone au cours de la journéeetude: niveau d’étude de chaque participantcsp: catégorie socio-professionnelle

Ces variables sont toutes codées sur une échelle de 1 à 5, pour faciliter l’analyse.

1.3. Variables illustratives#

On a également intégré six variables dites « illustratives » :

fumer: le fait de fumersport: pour la pratique sportivereligion: pour athée, pratiquant ou non pratiquantage: pour la classe d’âgesexe: pour le sexeimc: avec la formule \( imc = \frac{poids}{taille^2} \)

Ces variables ne sont pas codées comme les précédentes et ne serviront que de variables de contrôle.

1.4. Questionnaire Google Forms#

Les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire diffusé via Google Forms. Après nettoyage, on a conservé 184 réponses exploitables — un très bon score pour ce type de projet étudiant.

1.5. Effets attendus#

Certaines variables ont été choisies en s’appuyant sur des travaux antérieurs, notamment en économie comportementale. Plusieurs études ont déjà exploré le lien entre impatience et comportements individuels. On s’est principalement basé sur l’étude de Sutter et al., Impatience and Uncertainty: Experimental Decisions Predict Adolescents’ Field Behavior (2013), qui met en évidence plusieurs tendances :

- Les femmes sont, en moyenne, plus patientes que les hommes ;

- L’impatience est souvent liée à des comportements à risque, comme la consommation de drogues, de tabac ou d’alcool ;

- Un IMC élevé est corrélé à un niveau d’impatience plus important.

2. Analyse exploratoire des données (EDA)#

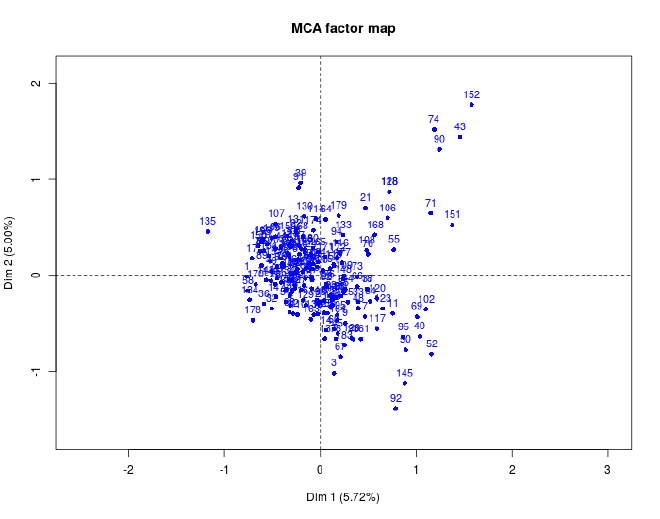

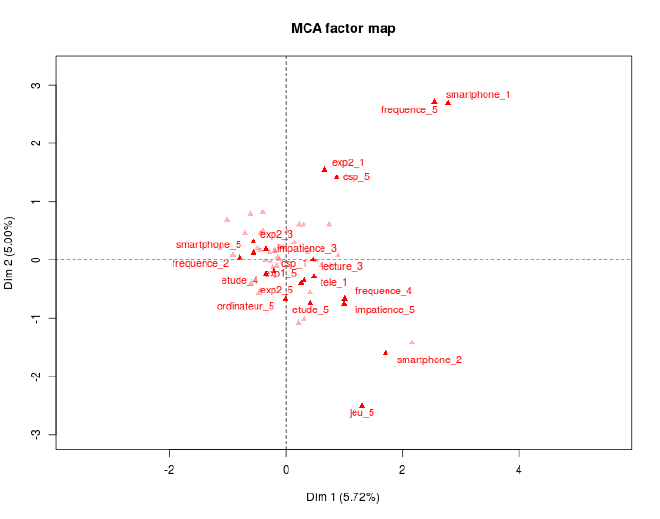

Pour commencer, on a utilisé une Analyse des Correspondances Multiples (MCA), histoire de repérer d’éventuels schémas dans les réponses. D’abord entre les individus, puis entre les variables. C’est un bon outil pour avoir un aperçu global.

La distribution des individus ne nous apprend pas grand-chose. Elle est assez homogène dans l’ensemble, ce qui rend difficile toute tentative de segmentation claire, même si quelques valeurs extrêmes ressortent.

En revanche, la distribution des modalités est un peu plus parlante. L’axe facteur 1 oppose :

- À droite : des individus qui n’ont pas de smartphone (smartphone = 1) ou l’utilisent très peu (smartphone = 2), affichent une forte patience (impatience = 5) et jouent souvent aux jeux vidéo (jeu = 5) ;

- À gauche : ceux qui utilisent beaucoup et fréquemment leur smartphone (smartphone = 5, fréquence = 2).

Ces premiers résultats sont déjà intéressants et semblent apporter un début de réponse à notre question de départ : les personnes qui utilisent souvent leur smartphone seraient globalement plus impatientes que les autres.

Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives : la MCA a beau être utile pour explorer, elle montre ici ses limites. L’inertie totale d’environ 10 % indique qu’une bonne partie de l’information a été perdue dans la réduction des dimensions.

3. Régression logistique ordinale#

Quand la variable dépendante est ordinale, plusieurs méthodes de régression sont possibles pour interpréter les données. Ici, on a choisi de se concentrer sur la régression logistique ordinale, qui tire parti de l’ordre des modalités des variables. La plupart sont codées sur une échelle de 1 à 5.

3.1. Les variables d’expérience mpl et ctb#

Les résultats de la régression avec la variable dépendante mpl ne sont pas significatifs ni particulièrement intéressants, je ne vais donc pas m’y attarder.

En revanche, pour la variable ctb, les résultats sont plus prometteurs. La variable indépendante smartphone est très significative, avec un coefficient négatif, ce qui indique une corrélation inverse entre patience et usage du smartphone.

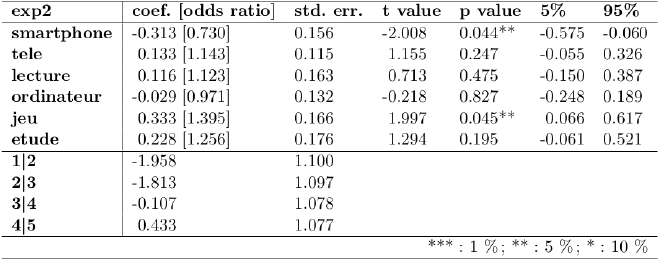

ctb (exp2)

Sur la variable ctb, le ratio de cotes (odds ratio) est de 0,730, donc inférieur à 1. Cela signifie qu’à mesure que l’utilisation du smartphone augmente, les chances d’atteindre un niveau supérieur de patience (une modalité plus élevée dans l’ordre de ctb) diminuent.

3.2. Variables concentration et impatience#

On s’est ensuite intéressé à la variable concentration (les participants se sont eux-mêmes évalués), en partant du principe qu’elle est fortement liée à la patience.

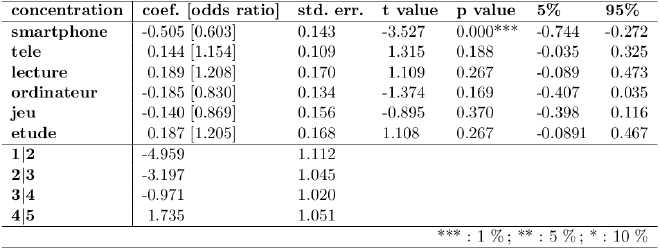

concentration

Ici encore, la variable smartphone est significative avec une p-value très basse (0,000), tandis que les variables de contrôle ne le sont pas. Le coefficient pour smartphone reste négatif (-0,505), confirmant une corrélation négative. Le odds ratio est de 0,603, inférieur à 1 : en clair, plus on passe de temps sur son smartphone, moins on a de chances d’avoir un bon niveau de concentration.

Enfin, les résultats sur la variable subjective impatience n’étaient pas significatifs, donc je ne m’y attarde pas.

4. Conclusion#

L’objectif de ce projet était de déterminer s’il existait un lien de causalité entre l’usage du smartphone et l’impatience. Grâce à la base de données récoltée et aux analyses économétriques réalisées, on peut affirmer qu’un tel lien semble bien exister.

Cela dit, il faut garder à l’esprit certaines limites.

D’abord, la taille de la base de données reste assez modeste pour une étude de cette envergure. Plusieurs biais peuvent aussi influencer les résultats, notamment le fait que les personnes ayant répondu au questionnaire soient peut-être déjà parmi les plus patientes, puisqu’elles ont pris le temps de le faire.

Un autre biais possible vient de l’absence de gains monétaires réels dans l’expérience, ce qui pourrait aussi fausser les réponses.

Enfin, la population étudiée est assez jeune (principalement entre 16 et 25 ans), ce qui ne permet pas de faire une comparaison intergénérationnelle — un angle qui aurait pu être très instructif.

Cela dit, ces résultats ont des applications concrètes, notamment dans le domaine de la publicité. En tenant compte de l’impatience supposée et de la concentration variable des consommateurs, les campagnes pourraient être ciblées de façon plus efficace. Par exemple, des publicités plus courtes et percutantes pourraient mieux capter l’attention.

Pour aller plus loin, voici le compte rendu final, qui détaille toutes les étapes et analyses de cette étude.

Références#

- Estimating time preferences from convex budgets

- Statistiques Descriptive Multidimensionnelle

- La distribution des films par Internet : enjeux socioculturels, économiques et géopolitiques

- Digital natives : where is the evidence?

- Régression avec une variable dépendante ordinale : comparaison de la performance de deux modèles logistiques ordinaux et du modèle linéaire classique à l’aide de données simulées

- Present-biased preferences and credit card borrowing

- Impatience and uncertainty : Experimental decisions predict adolescents’ field behavior